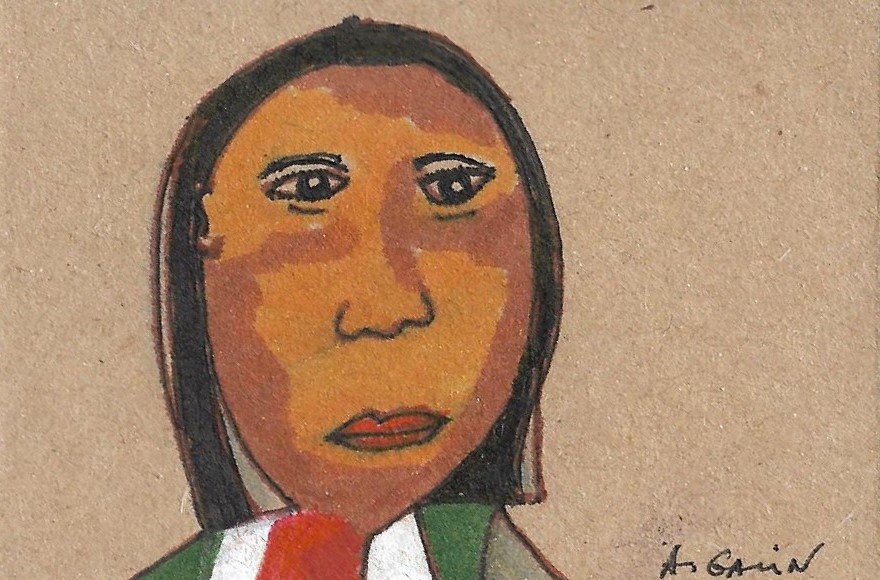

TERESA

Ella está muerta.

Estuve en el tanatorio.

Vi a sus deudos compungidos.

Yo estuve al borde de la desolación,

mirándola de frente,

apesadumbrado por la dureza de lo inapelable.

Lo inapelable como una espesa sentencia

de polvo y ceniza sobre mi cabeza.

Han pasado algunos meses.

De pronto siento

¡Qué extraña certeza!

que puedo llamarla

y quedar a tomar

un café yo

una coca-cola ella,

fumando, recordando su infancia,

haciendo un comentario sobre

el cinismo de la política,

algo sentido y sencillo de la vida doméstica,

la compra del pan o los gatos de la vecina,

poniendo toda su buena voluntad

en resolver mis problemas con la informática.

Llamarla,

como si fuera imposible

que esté muerta.

Llamarla

como si fuera a contestarme

con su voz reposada,

con ese afecto, con esa serenidad, con ese humor

de la que el mundo está tan huérfano.

Necesito unos segundos para recomponerme

y asumir que está muerta

y nunca más, aunque lo parezca,

me contestará al teléfono.